Qu’est ce qu’un anévrysme ?

Qu’est ce que l’aorte ?

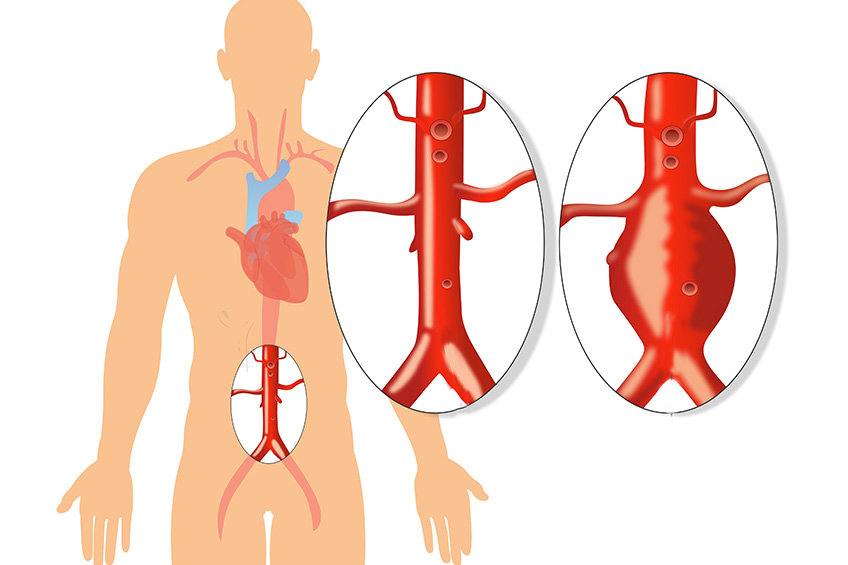

L’aorte est l’artère principale de l’organisme. Elle s’étend de la sortie du cœur jusqu’à l’abdomen (ventre) en donnant les branches artérielles principales. L’aorte se situe dans sa majeure partie contre la colonne vertébrale et descend dans le thorax et l’abdomen, elle transporte un sang artériel et permet l’irrigation en oxygène du cerveau et des différents organes.

Lorsqu’une artère se dilate on parle d’ectasie, si cette dilatation fait perdre l’aspect parallèle des parois artérielles on parle alors d’anévrisme. La taille de l’aorte varie physiologiquement en fonction de la corpulence, de l’âge et du sexe ; chez l’homme l’aorte abdominale mesure en moyenne 18 mm de diamètre.

On sépare 2 types de dilatation :

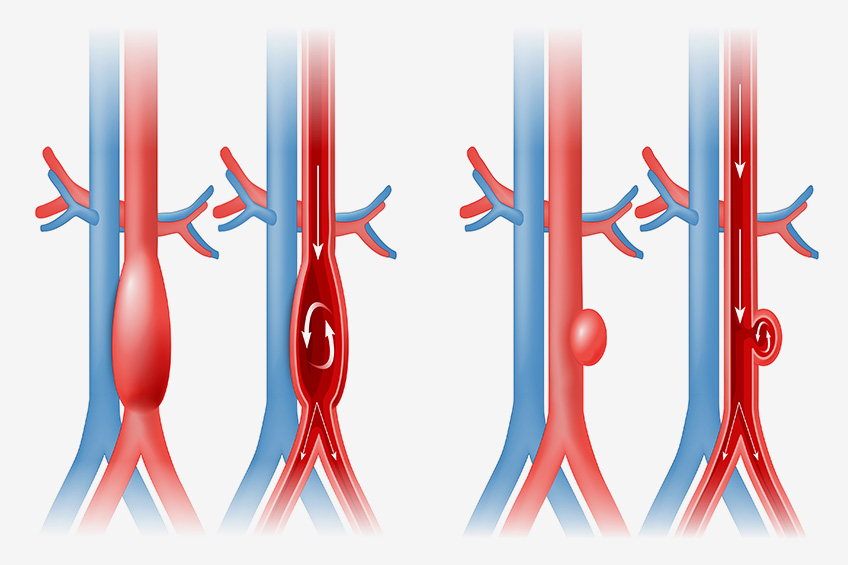

- Une dilatation « régulière »

Elle est souvent étendue à la plus grande partie de l’aorte abdominale dans laquelle tous les feuillets de l’artère sont présents mais altérés, on parle alors d’anévrisme fusiforme. Dans ce cas, la vitesse de croissance est variable d’un individu à l’autre mais s’accroit rapidement avec le diamètre, elle est à titre d’exemple de 4 mm par an en moyenne pour les anévrismes compris entre 40 et 50mm.

- Une dilatation « irrégulière »

Elle est localisée et très asymétrique d’un segment correspondant à une hernie d’un ou plusieurs feuillets à travers une brèche formée sur un des feuillets extérieurs, on parle alors d’anévrisme sacciforme. Dans ce cas, la vitesse de croissance ne peut pas être déterminée.

Du fait des turbulences du flux sanguin générées par cette dilatation, on assiste à la formation progressive de thrombus (caillot ou sang coagulé) sur la paroi interne du sac anévrismal, ce thrombus peut être à l’origine de complication lorsqu’il se fragmente.

D'où provient cette maladie ?

Quels sont les risques ?

- Cas des anévrysmes fusiformes

Il s’agit le plus souvent d’une forme de vieillissement de la paroi artérielle appelée athérosclérose qui aboutie à un dépôt anormal de plaques graisseuses dans la paroi des artères et la diminution de la proportion de fibres élastiques. Elle atteint le plus souvent les hommes autour de 60 ans. La prévalence (fréquence de la maladie dans la population) est après 60 ans de 4 à 8% chez l’homme et 1 à 3% chez la femme. Cette prévalence est trois fois plus importante en cas de facteurs de risques cardiovasculaires associés (tabac, hypertension artérielle) ou d’antécédents familiaux. L’incidence (nombre de nouveaux cas par an) est de 39 cas/an pour 100 000 habitants.

Le risque de ces anévrysmes est la rupture, dans ce cas, un saignement important apparait au niveau de la cavité abdominale aboutissant dans plus de 2 cas sur 3 au décès ou à la perte d’une fonction majeure (insuffisante rénale, résection intestinale, amputation, etc.).

Dans le cas des anévrysmes fusiformes, le risque de rupture augmente de façon exponentielle avec le diamètre de l’aorte, ce risque est considéré comme important au delà de 50mm de diamètre.

Dans ce cas une atteinte anévrysmale ou sténosante (rétrécissement) associée dans un autre territoire n’est pas rare et doit être recherché.

- Cas des anévrysmes sacciformes ou faux-anévrysmes

Dans ce cas, il s’agit d’un défaut de cicatrisation de la paroi artérielle, une partie de celle-ci disparait et ce sont les tissus environnants qui viennent « colmater » la brèche. Cette forme d’anévrysme est plus fréquente au niveau des artères du cerveau. Dans ce cas les causes principales sont : malformatives, infectieuses et iatrogènes (secondaire à un geste médical).

Dans le cas des anévrysmes sacciformes, le risque de rupture ne dépend pas de la taille de l’anévrysme.

En dehors de contexte particulier, les anévrysmes sacciformes doivent faire rechercher des maladies plus rare (infections artérielles, maladies inflammatoires, etc.).

Y a t'il un moyen de dépister un anévrysme de l’aorte abdominale ?

Dans la majorité des cas, les anévrysmes de l’aorte abdominale sont asymptomatiques.

En cas de complication, des symptômes apparaissent, prédominé par les douleurs abdominales et dorsales. Dans le cas d’un anévrysme de l’aorte abdominale connu devenant douloureux, la réalisation d’un scanner et un avis en chirurgie vasculaire en urgence est nécessaire.

Dans certains cas, l’anévrysme peut être découvert lors d’un examen médical par palpation de l’abdomen, ce dépistage est peu fiable chez les patients en surpoids.

Dans la majorité des cas, l’anévrysme de l’aorte abdominale est découvert suite à un examen d’imagerie fait pour une autre pathologie (échographie ou scanner abdominale, scanner ou irm de la colonne vertébrale...).

Une campagne de dépistage systématique des anévrysmes de l’aorte abdominale existe (opération VESALE), il consiste en la réalisation d’une échographie doppler et est fortement recommandée après 50 ans chez les patients présentant des facteurs de risques cardio-vasculaires (hypertension, hypercholestérolémie, diabète, surpoids...) ou lorsqu’un antécédent familial est retrouvé.

Comment rechercher et visualiser un anévrysme ?

L’échographie abdominale avec effet doppler est l’examen de première intention et de suivi des anévrysmes, elle est non invasive et permet de faire le diagnostic de l’anévrysme et d’en préciser la taille. L’angio-scanner de l’aorte étudie plus précisément l’anévrisme, ses dimensions et son extension.

Le rythme de surveillance d’un anévrysme connu dépend de son risque de croissance théorique et donc de sa taille et de sa morphologie.

Dans le cas des anévrysmes nécessitant un traitement, une évaluation précise du risque opératoire passe souvent par la réalisation d’examens pré – opératoires : bilan cardiaque, rénal, respiratoire, échographie - doppler des artères carotides etc. en fonction des risques ciblés.

Quels sont les principaux traitements des anévrysmes de l’aorte abdominale ?

Quels sont les risques ?

L’indication du traitement dépend du diamètre mais aussi des critères morphologiques de l’anévrisme. L’indication de traiter un AAA est le plus souvent décidée lors de l’apparition de symptôme (douleur, compression, etc.), lorsque le diamètre augmente rapidement ou lorsque le diamètre de l’anévrisme est supérieur à 50 mm dans le cas des anévrysmes fusiformes.

Le traitement des anévrysmes fait appel principalement à un traitement opératoire, on y adjoint un traitement médical qui a pour but principal de diminuer le risque de récidive, il n’existe néanmoins pas de traitement médical curatif actuellement en dehors de cas particulier (anévrysme infectieux, inflammatoires...).

Le rapport bénéfice / risque d’une intervention est basé sur le risque de rupture ou de complication de l’anévrysme ainsi que les critères médicaux liés à l’âge et à l’état de santé du patient. Dans certains cas (anévrisme douloureux, anévrisme ayant une croissance rapide, âge jeune et chez la femme) l’indication peut être discutée avant ce seuil de 50mm. Chez des patients très âgés ou si les examens préopératoires révèlent une défaillance d’un ou plusieurs organes, il peut être décidé de poursuivre la surveillance au delà de ce seuil.

L’intervention se fait toujours après une consultation d’anesthésie pré – opératoire.

Il existe 2 modes de traitement interventionnel :

Le remplacement aortique conventionnel ou mise à plat greffe

L’exclusion endoluminale ou endoprothèse aortique

Quelle est la surveillance après une intervention ?

La surveillance post-opératoire à pour but de prévenir une nouvelle évolution anévrysmale dans une autre localisation ainsi que de prévenir les complications liées au traitement chirurgical.

Dans tous les cas une prise en charge médicale est indispensable car il ne s’agit pas là d’une maladie isolée mais d’une localisation particulière d’une maladie générale (athérosclérose), un traitement ainsi qu’un suivi sont donc souvent recommandés pour limiter les facteurs de risque d’athérosclérose et dépister l’apparition de lésion dans d’autres territoires : coronarien (artères du coeur), carotidien (artères du cerveau) etc.

Après une chirurgie conventionnelle

Il est conseillé de limiter les activités physiques intenses pendant 3 à 6 mois pour éviter l’apparition de lésions de la cicatrice abdominale.

Un suivi échographique et clinique semestriel à annuel permet le dépistage d’éventuel lésion au niveau des anastomoses (zones de suture entre la prothèse et l’artère).

Après une endoprothèse

Un suivi plus rapproché est nécessaire, il a pour but de dépister les perfusions résiduelles du sac anévrysmal appelées endofuites.

Il existe plusieurs types d’endofuites, certaines nécessitent la réalisation d’intervention complémentaire en générale par voie per-cutanée (en ponctionnant une artère à distance sans cicatrice).

Le dépistage de ces endofuites est réalisé par scanner ou par un mode d’échographie doppler particulier (échographie de contraste) au minimum dans le 1er mois post opératoire puis à 6 mois et de façon annuelle.